机器人给孩子“做试管”了?远程AI操控诞生首例试管男婴,医生还能被替代吗?

今年年初,一家叫Conceivable Life Sciences的公司用AI加机器人,远程完成了一个全自动的试管婴儿流程,并且成功诞生了一个健康男婴。说实话,读到这条新闻我既兴奋又有点不安。兴奋是因为对无数被不孕不育折磨的家庭来说,多一条能选择的路就是多一分希望;不安是因为把孕育这样极其私密且复杂的过程部分交给机器,听上去确实有点冰冷和陌生。

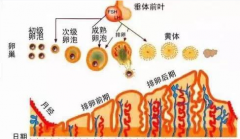

从技术角度来看,这套系统把体外受精过程中需要的约200多个步骤实现了自动化,把传统ICSI中的23个显微注射步骤也能自动完成。更特别的是这些步骤既能由AI独立运行,也能由远端操作者通过直播界面按按钮启动和监督。AI通过大量数据学习来评估精子的质量,挑选出最优个体用于受精,避免了人类在疲劳或情绪影响下偶发的操作偏差。5枚注射卵中有4枚正常受精,手动对照组3枚也都正常受精,这样的初步结果告诉我们,在某些环节上,机器并不输给人工精细度。

但技术并非万能。一个明显的担忧是极端或突发状况的应对能力是否够强。经验丰富的胚胎学家在面对少见问题时,往往会凭借多年实践做出快速、灵活的判断,而AI只能在训练数据覆盖的范围内作出反应。再有远程操控本身依赖网络稳定性,据说系统对带宽有严格要求,至少需要50Mbps来保证流畅,现实中网络波动与系统故障的风险不容忽视。此次操作每个卵子平均耗时近十分钟,虽属试验性质,但也提醒我们自动化并非一夜之间就能把效率做到人手快。

费用和普及也是关键一环。初期的成本肯定高昂,但历史告诉我们技术成熟后成本有望下降。Conceivable获得了大约5000万美元融资,这意味着有人愿意赌这条路能走远。可患者在决定是否尝试之前,依然该问清楚很多细节,比如临床数据的样本量、并发症记录、系统的应急预案以及治疗中心的伦理审查情况等。说白了,机器可以做很多事情,但最后关头仍需要有人对患者负责并能承担医疗伦理的判断。

监管和伦理审视不能被忽略。此次治疗过程据称由治疗中心的审查委员会监督,这是必要的第一步。隐私保护、数据安全和知情同意的范围需要提前明确,尤其是涉及影像与生物数据的远程传输和存储。患者应当有权要求看到独立第三方的评估报告,而不是仅听公司宣传的成功案例。科技带来希望的同时,也要让监管和透明度同步跟上。

从用户角度出发,如果你或你身边的人在考虑这类技术,实用的判断标准包括医护团队是否能现场接管、系统是否有多重备份、成功率如何被统计和公示、以及费用结构是否清晰。不要被技术名词或现场演示冲昏头脑,真实的治疗效果和长期随访数据才是最重要的参考。以我朋友小李为例,做过两次传统试管,她宁愿在熟悉的医生手里多尝试几次,也不愿把整个流程完全交给陌生机器,这种情绪很常见,也很合理。

展望未来,我觉得更可能出现的是“人机协作”的模式而不是彻底替代。AI可以把标准化、重复性高的步骤做得更稳、更一致,把医生从机械操作中解放出来,让他们把精力放在复杂判断和与患者沟通上。随着算法训练样本增多、临床试验扩大以及监管框架完善,成本或许会下降,适配范围会扩大,但任何技术的普及都离不开严格的伦理和安全校验。

说到这里,心里还是有一丝温度。孩子不是一台产品,孕育的过程里有太多情感的重量。科技能带来概率和效率的提升,但对父母而言,选择背后更多是信任和安心。你怎么看这件事?如果是你或你的亲人面临选择,你愿意尝试AI辅助的试管技术吗?说说你的想法和经历,让更多人看到不同的声音。

文|ho侯神 编辑|ho侯神